7,832 읽음

도라지 위스키부터 하이볼까지,

한국 위스키 100년사

마시즘

마시즘 0

0음료 도장깨기 1년 반, 위스키 너에게 도전한다

마시즘은 위스키를 왜 다루지 않은 것일까? 발렌타인을 모으고 있는 디렉터에게 자문을 해봤다. (주량이 짧아서?) 일부 맞다. (지갑이 얇아서?) 그... 그것도 맞는 말이지. (에이 위스키를 같이 마실 친구가 없어서지?) 그만해 이 팩력배야! 사실 난 위스키에 대해 잘 몰라서 그런 거야. 한국에는 위스키가 들어온 지 얼마 안 되었잖아!!

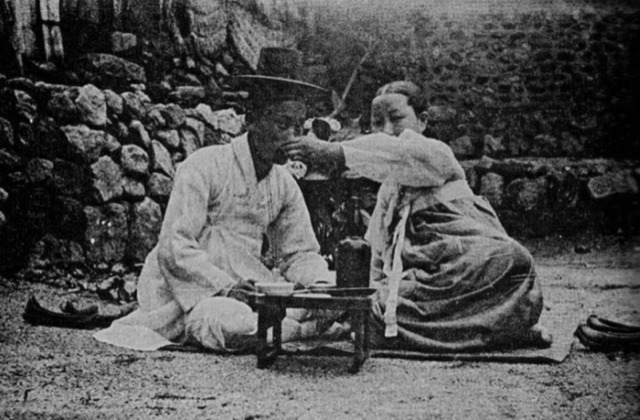

... 아니다. 위스키가 한국에 들어온 지 100년도 넘었다. 양반 나리부터 요즘의 대학생까지 한국사람은 위스키를 좋아한다. 물론 주량이 짧고, 지갑이 얇고, 위스키를 사줄 친구도 마실 친구도 없는 마시즘 에디터를 뺀다면 말이다. 그래서 오늘 마시즘은 한국 위스키의 역사에 대해 다뤄본다(그런데 우리가 아는 조니워커, 발렌타인, 시바스리갈은 안 나온다는 게 함정. 오직 국내 생산 위스키로 간다! 나라사랑 음주사랑).

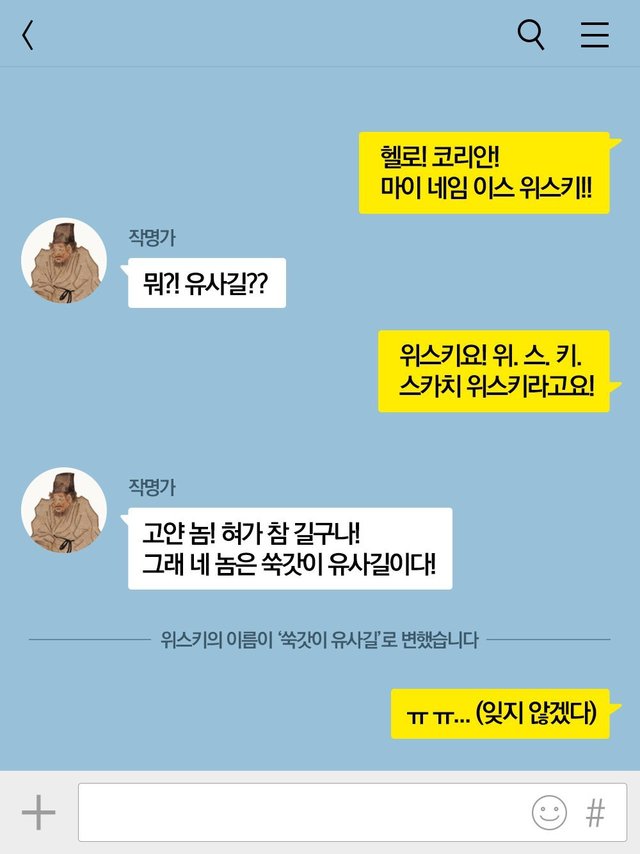

유사길

그렇다. 당시에는 새로 들어온 외국 문물 한글 패치시키던 때였다. 히딩크를 히동구라고 부르듯 많은 외국술들은 새로운 이름을 부여받았다. 위스키는 '유사길(惟斯吉)', 브랜디는 '발란덕(撥蘭德)', 샴페인은 '상백윤(上伯允)'이다. 이름 하나 바꿨을 뿐인데 동양의 음료 같지 않은가.

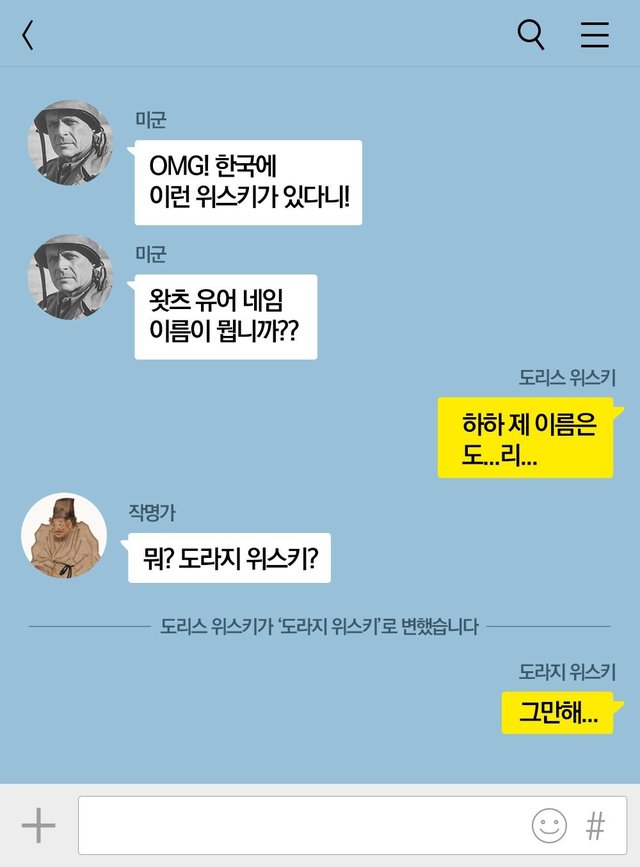

도라지 위스키

위스키의 참맛을 알아버린 한국인. 그들은 '셀프 메이드 위스키'를 만들기 시작한다. 닭표 위스키, 고래표 위스키 같은 유사 위스키들이 생겨난 것인데, 실상은 양조알콜에 위스키 향과 색을 흉내 낸 것에 불과했다. 사실 기분만 낸다면 진품명품이 무엇이 중요하겠는가. 문제는 이 가짜 위스키를 마시고 죽는 사람이 생긴 것이다. 위스키 부족을 겪던 미군도 안전하지 못했다. "코리안 위스키는 둘이 마시다 하나가 골로 간다고!"

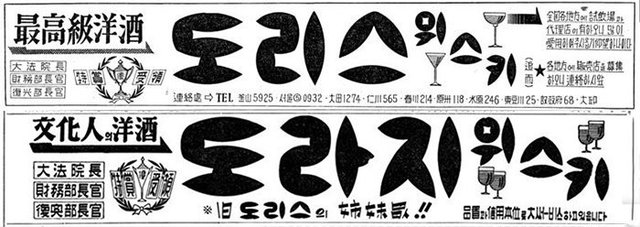

이때 위험한 음주의 시대를 끝낼 위스키가 밀수된다. 일본산 '도리스 위스키(Torys Whisky)'다. 가끔 어른들이 듣는 최백호의 '낭만에 대하여'라는 음악에 나오는 "도라지 위스키 한 잔~"의 그 녀석이 맞다.

도리스 위스키를 사용할 수 없게 된 국제양조장은 이름을 '도라지 위스키'라고 변경한다. 사실 급조된 이름이라 '도라지 위스키'에는 도라지가 들어가지 않는다. 더 문제는 도리스도 도라지도 위스키 원액 한 방울 섞이지 않은 유사 위스키였다는 것이다.

너희가 위스키를 아느냐? 나도 몰라

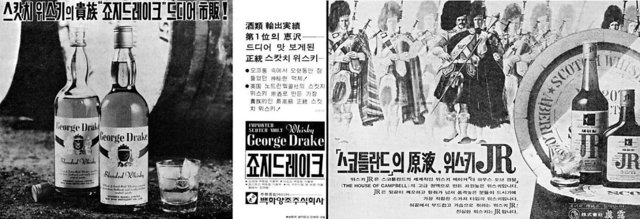

하지만 대중의 욕구에 맞춰 진짜 위스키 원액을 섞은 위스키들이 나오기 시작했다. 백화양조의 ‘죠지 드레이크’ 진로의 ‘JR 위스키’가 대표적이다. 따지자면 이것들도 위스키는 아니었다. 당시 주세법에는 위스키 원액이 20%가 되어야 하는데 이 둘은 19.9%였거든.

이후는 정부가 위스키의 알콜도수를 캐리했다. 기존의 원액함량 20%를 25%로 높이고 새로운 제품을 만들게 한다. 이때 나온 국내 위스키들이 백화주조 베리나인, 진로 길벗, 해태주조의 드슈다. 이후에는 위스키의 기준을 30%로 높이니까 베리나인 골드, 길벗 로얄로 진화한다. 정부의 정책을 따라 20%… 30%… 이대로 가다가 스카치위스키 원액 100%도 만들어 버리는 거 아냐? 생각만 해도 취하는 시절이었다.

국산 위스키 원액 개발계획

하지만 위스키를 향한 한국의 열정은 멈출 수 없다. 이미 이런 일을 예상하고 국내에서 위스키 원액을 생산할 수 있는 기반을 준비하고 있었기 때문이다. 이름하야 ‘국산 위스키 개발계획’. 정부는 3개 업체에 위스키 제조면허를 발급한다. 그리고 1982년 첫 국산 몰트 위스키 원액이 만들어진다. 비록 지금은 못쓰지만, 4~5년 숙성시키면 100% 국내산 위스키를 만들 수도 있을 것이다.

이토록 정부가 위스키에 힘을 썼던 이유는 무엇일까? 바로 1986년 아시안게임과 1988년 서울 올림픽 때문이다. 한국에서 열리는 국제적인 행사. 손님맞이에 위스키만큼 좋은 것이 없잖아.

숙성의 시간이 지났다. 1987년 국산 위스키 원액의 일부를 사용한 '코리안 신토불이 위스키'가 나올 때가 된 것이다. 진로의 ‘다크호스’와 오비씨그램의 ‘디프로매트’가 그 주인공이다. "어서 외국 것들을 몰아내자!" 하지만 기대와 달리 소비자들에게 싸늘한 외면을 받았다. 왜냐하면 너무 비싸서.

1991년 국내 위스키 원액 사업은 완전종료된다. 허무하지만 어쩔 수 없는 결정이었다. 애초에 위스키는 숙성과정에서 일부가 증발하기 마련이다. 스코틀랜드 기후에서는 연간 2%가 증발하는데, 한국은 5%가 증발했다. 12년을 숙성하면 위스키의 45%가 공중에 날아가는 것이다. 그만큼 경쟁력이 없었다. 코리안 위스키 대실패.

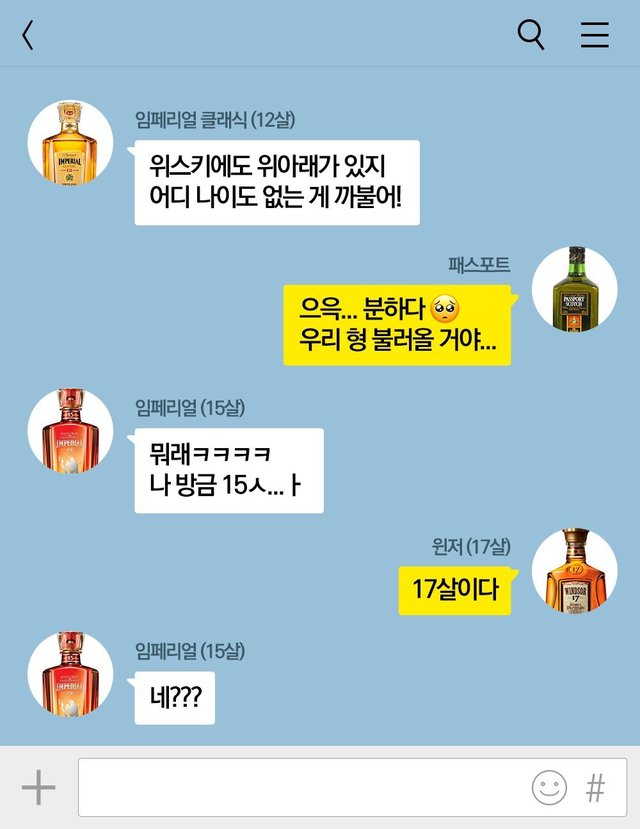

임페리얼 VS 윈저

이때부터 위스키에 대한 기준이 바뀐다. 그전까지는 위스키 원액 100%에 놀라고 감동하던 주당들이 12년 산은 되어야 위스키 대접을 해주기 시작했다. 그 가운데에 ‘임페리얼’과 ‘윈저’가 있었다.

90년대 초반만 해도 국내 위스키 시장의 70%는 '패스포트' 같은 6년 숙성의 스탠더드급 위스키였다. 진로는 한 단계 더 높은 숙성 12년짜리 프리미엄 급 위스키를 낸다. 바로 1994년 ‘임페리얼 클래식’의 등장이다. 문제는 가격이었다. 임페리얼 12년은 맛은 12년으로 올리고, 양은 700ml에서 500ml로 줄여 가격대를 맞췄다. 임페리얼의 등장으로 12년 아래의 위스키들은 거의 사라졌다. 발렌타인, 시바스 리갈 등 세계적인 브랜드도 한국을 위해 500ml 제품을 따로 만들 정도였다.

그렇게 2000년 초 마스터 블랜더 '더글라스 머레이'가 블랜딩 한 '윈저 17년'이 출시된다. 비슷한 시기 ‘임페리얼 15’도 나타났다. 관계자들은 인지도나 가격 면에서 모두 임페이얼의 승리를 예측했다. 하지만 윈저 17의 KO승. 윈저 17은 윈저 12의 판매량까지 올려준다. 그리고 2006년을 기점으로 위스키 시장의 1위로 발돋움한다.

그 사이 진로는 페르노리카 코리아에 합병이 되고, 두산씨그램은 디아지오에 합병이 되었다. 임페리얼과 윈저는 서로 주거니 받거니 연산을 올려가며 국내 위스키 시장의 프리미엄화를 이끈다. 손오공과 베지터처럼 말이다.

위스키의 미래는 어떻게 될까?

위기는 곧 변화해야 할 때를 말한다. 위스키 업계는 다양한 대중의 취향에 맞취 변화된 위스키를 선보이고 있다. 보다 고급 취향을 위한 싱글 몰트 위스키를 가져오는 한편, 대중적으로 다가가기 위해 도수가 낮은 저도주나 위스키 칵테일인 하이볼을 선보이고 있다. 무려 100년이 넘는 세월 동안 한국의 위스키 사랑이 ‘진정한 위스키’를 찾아가는 과정이었다면, 남은 100년은 한국인을 위한 위스키를 만들어 가는 길이 되지 않을까?

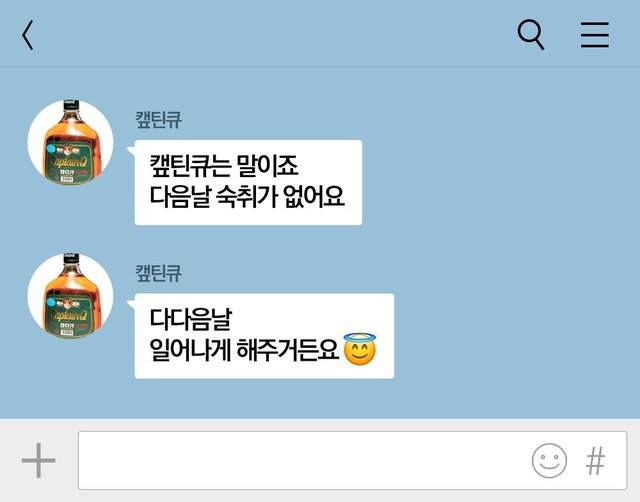

캡틴큐의 대항마 '나폴레온'은 무려 브랜디다. 나폴레온이라는 이름 자체가 코냑의 등급(나폴레옹 코냑)에서 따온 것이기 때문이다. 캡틴큐는 사라졌지만 나폴레온은 현재도 판매 중이라고 한다. 상표를 볼 때는 과거로 추억여행을 마시면 다다음날로 시간여행을 하는 현존하는 가장 저렴한 타임머신이 아닐까?