86 읽음

[윤주혜의 C] 백·묵·금 3가지 색으로 엿보는 새나라 조선의 미술

아주경제

아주경제 0

0

국립중앙박물관의 「새 나라 새 미술: 조선 전기 미술 대전」은 그 꽃봉오리가 움튼 순간들을 볼 수 있는 자리다. 도자기의 ‘백’, 서화의 ‘묵’, 불교의 ‘금’ 세 빛깔로 상징되는 새 미술은 ‘조선의 것’으로 시작해 ‘우리의 것’으로 뿌리 내렸다.

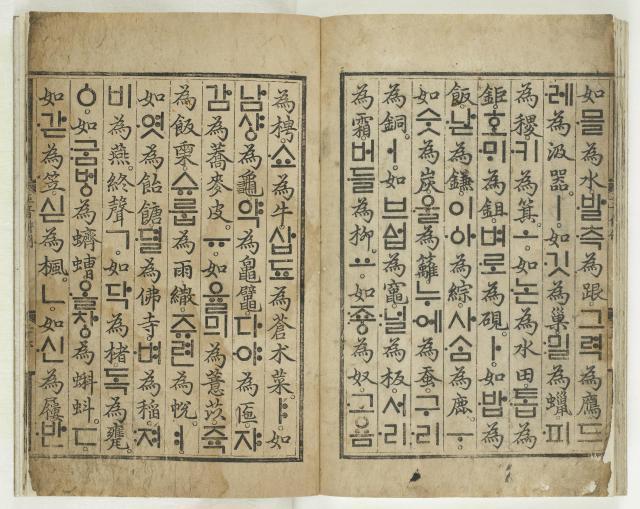

지금도 대왕으로 칭송받는 세종은 당대 최고 두뇌들을 불러 모은 집현전을 통해 농법, 의료, 음악, 천문학 등 다양한 분야를 조선 스타일로 정립했다. 1443년 12월 훈민정음이 창제된 후, 훈민정음 사용법을 담은 「훈민정음」, 조선 건국의 이유를 노래한 「용비어천가」, 효와 충을 전한 「삼강행실도」 등이 새 문자를 통해 널리 퍼졌다.

이 흐름은 미술에서도 나타났다. 장인들을 엄격히 관리해 도자 기술의 눈부신 발전을 이뤘고, 사대부들은 서화를 통해 자연 속 이상향을 꿈꾸면서도 임금을 향한 절절한 충심을 노래했다. 왕실은 부처에 안녕을 빌었고, 보통 사람들은 불교를 통해 위안을 얻었다.

15~16세기 691건에 달하는 작품이 출품된 이번 전시에서 주목할만한 인물들을 꼽아봤다.

안견과 안평대군

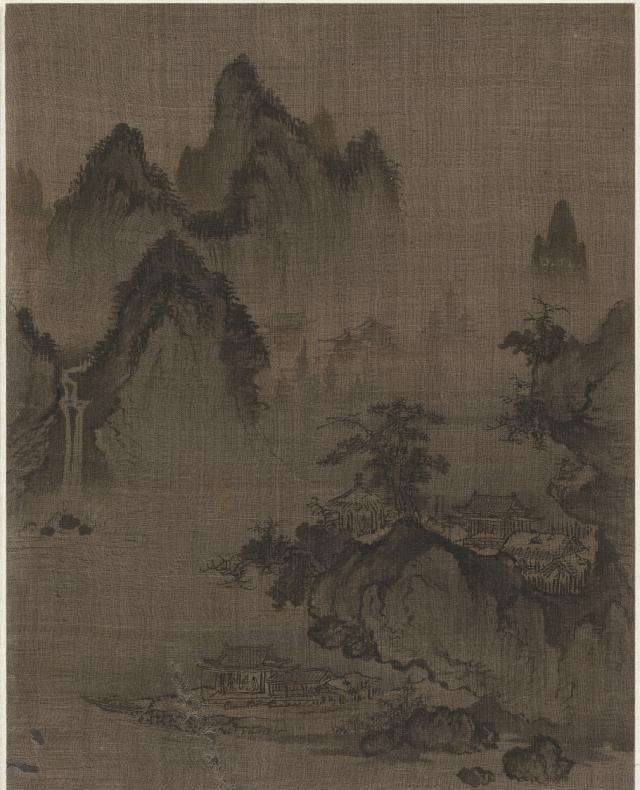

책 「조선 시대 회화」(윤철규 지음)에 따르면 안견의 후원자였던 안평대군은 중국 거장들의 그림을 대거 소장했다. 안평대군 컬렉션은 안견의 그림에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 추정된다. 신숙주에 따르면 안평대군은 “누가 조그만 글씨 쪼가리나 그림 조각이라도 가지고 있으면 반드시 후한 값을 주고 샀다”고 한다. 세종대왕의 3남인 안평대군은 역모의 수괴로 몰렸고, 세조의 등극과 함께 안평대군 컬렉션은 흩어졌다. 이번 전시서는 안평대군이 역대 명필들의 글씨를 모아 만든 조선 최초 명필 모음 「비해당집고첩」 등을 볼 수 있다.

이현보와 퇴계 이황

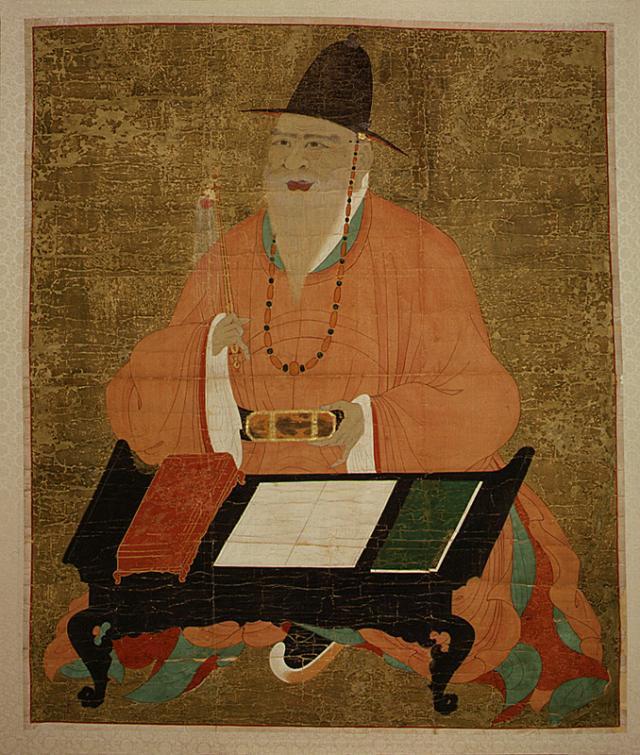

조선시대 대표 문신 이현보(1467~1555)는 「어부가」를 통해 자연의 아름다움을 노래하면서도 우국충절을 드러냈다. 백성을 소중히 여겼던 그는 1519년(중종14) 안동부사 시절, 남녀귀천을 떠나 80세 이상의 노인 수백 명을 초대해 색동옷을 입고 춤춰 '때때옷의 선비'로 불렸다. 16세기 승려 진영처럼 그려진 이현보의 초상화는 대구 동화사 화승 옥중상인이 그려준 것으로 추정된다. 또한 이현보가 임금의 은혜를 읊은 '생일가' 등 국문시가가 수록된 「애일당구경별록」도 볼 수 있다.

이현보와 친분이 두터운 퇴계 이황(1501~1570)이 참석한 「미원계회도」도 있다. 계회도는 사대부들의 모임을 기념하기 위해 남긴 그림이다. 산수는 안견풍으로 크게, 인물은 작게 그려, 이상적인 자연 속에서 모임을 갖는 상상의 장면을 표현했다.

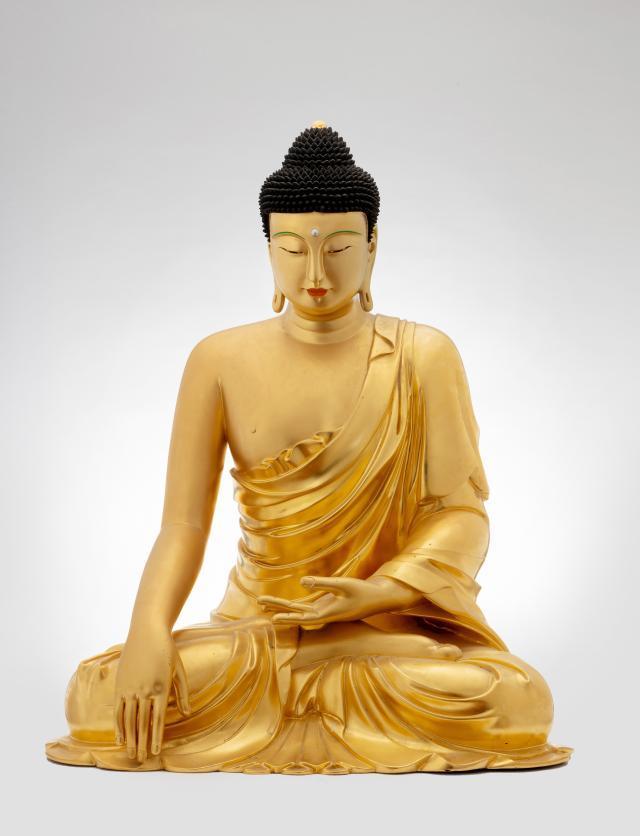

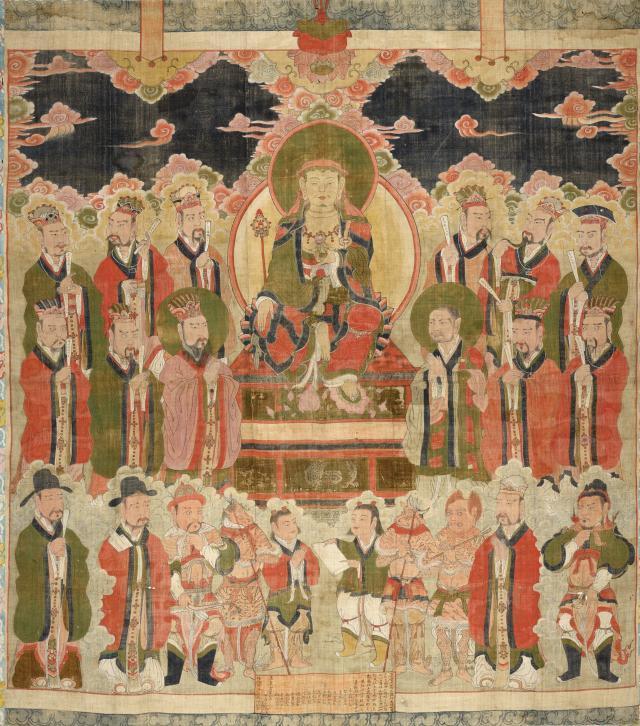

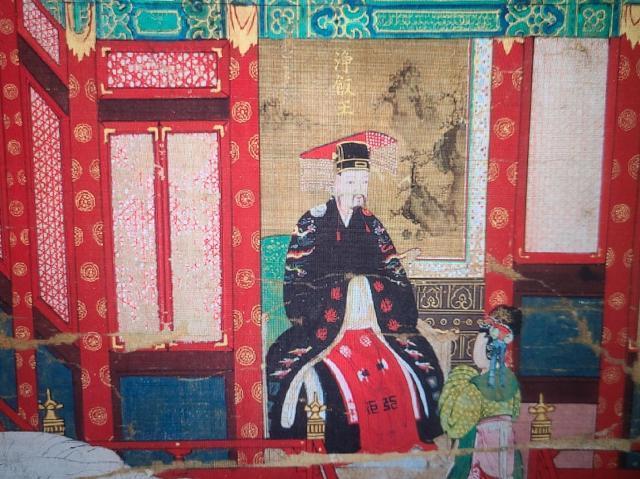

불심이 깊었던 세조는 간경도감을 세우고 경전을 펴냈다. 또한 이를 한글로 번역해 많은 이들이 읽도록 했다. 15세기 「석가탄생도」의 왕의 병풍 속 산수화는 안견화풍이다. 재료에 금이 많이 섞여 있는 등 왕실에서 만든 그림으로 추정된다. 불화 연구 권위자인 정우택 교수는 이 불화가 성종 때인 1476년 왕세자인 연산군의 탄생을 기념하기 위해 제작한 궁중 불화라고 분석한 바 있다. 분석대로면 그림 속 석가모니 아버지 정반왕은 성종인 셈이다. 16세기 「지장시왕도」는 보통 사람들이 힘을 모아 만들었다. 처음으로 법당을 떠나온 「서울 조계사 목조여래좌상」은 딱 2주만 전시된다.