590 읽음

양자암호통신의 개념과 주요 이슈사항 분석

BEMIL 군사세계

BEMIL 군사세계 0

0요즘 첨단 과학기술에 대한 사람들의 관심이 어느 때 보다 뜨겁다. 매스컴에서는 연일 인공지능(AI) 기술을 적용한 신제품 개발 소식과 그 파급효과를 앞다투어 보도하고 있다. 양자 역시 마찬가지다. 과거 실험실에서 물리학자들의 전유물이었던 양자기술 역시 최근에는 수시로 뉴스에 등장하고 있다. 하지만 양자기술이 최근 새롭게 등장한 신기술은 아니다. 1838년 마이클 패러데이가 음극선을 발견한 이후, 과학자들은 다양한 연구와 실험을 통해 양자역학 이론의 근간을 정립하였다. 1924년 막스 보른의 논문에서 처음으로 ‘양자역학’이라는 표현을 사용한 이후로 양자기술은 우리 실생활의 일부 분야에 적용되어 오고 있다. 자기공명영상(MRI)이나 원자폭탄 등이 대표적인 사례다.

4차 산업혁명과 함께 부쩍 양자기술이 주목받는 데는 양자 컴퓨터의 역할이 크다고 본다. 양자 컴퓨터는 고전 컴퓨터와 다르게 양자 중첩 상태의 큐비트를 이용하여 특정 문제해결을 하는 정보처리 장치다. 1994년 피터 쇼어(Peter Shor) 교수는 특정 수를 빠르게 소인수 분해를 할 수 있는 ‘쇼어 알고리즘’(Shor’s algorithm)을 제안했다. 쇼어 알고리즘은 고전 컴퓨터 또는 양자 컴퓨터로 모두 구현할 수 있다. 소인수 분해의 복잡성을 기반으로 하는 현존 암호체계는 쇼어 알고리즘에 의해 쉽게 해독될 수 있다는 위기감에 휩싸였고, 암호업계는 깜짝 놀라면서 대책 마련에 고심하고 있다.

최근 구글, IBM, 마이크로소프트(MS) 등 글로벌 빅테크 업체들이 앞다투어 양자 칩을 공개하고 있다. MS는 2025년 2월 위상 초전도체 기반의 양자 칩 ‘마요라나 1’(Majorana 1)을 공개한 바 있다. 손바닥 크기의 마요라나 1 양자 칩에는 8개의 큐비트가 탑재됐다. 현재까지 양자 컴퓨터 상용화의 어려움 중 하나는 큐비트의 확장성이다. 외부 환경변화에 안정적인 상태를 유지하는 양자 칩을 개발한다면 상용화에 큰 진전이 있을 것이다. 만약 양자 컴퓨터가 상용화되고 소인수 분해의 복잡도를 무력화한다면, 분명 현재 암호체계에는 큰 위협이 될 것이다.

양자 컴퓨터의 발전 속도는 매우 빠르다. 양자 컴퓨터가 상용화되기 이전에 양자 컴퓨터로부터 안전한 새로운 암호체계가 적용되어야 한다. 유럽연합(EU), 중국, 미국, 한국 등 주요 선진국들은 현존 암호체계의 취약성을 극복하기 위해 양자암호통신, 양자내성암호(PQC) 등에 대한 연구를 활발하게 진행하고 있다. 빛의 양자역학적 원리를 이용한 양자암호통신은 미래의 암호통신으로 각광받고 있으나, 미국을 중심으로 일부 정부 기관에서는 우려의 시선을 보내고 있다. 특히, 미국 국가안보국(NSA)은 자체 평가한 몇 가지 제한사항으로 인해 자국의 국가안보 시스템에 ‘양자키분배와 양자암호’를 사용하는 것을 권장하지 않고 있다.

본 고에서는 양자 통신의 주요 개념, 기술수준, 프로토콜을 살펴보고 차세대 암호체계로 떠오르고 있는 양자암호통신을 중심으로 국내외 개발 동향, 주요 이슈 사항을 살펴보고자 한다. 이 글에서 다루는 양자암호통신에 대한 주요 논쟁은 저자 개인의 의견이 아닌 주요 기관들의 의견임을 다시 한 번 밝힌다.

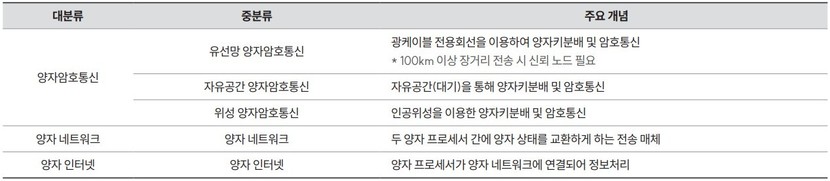

양자기술은 일반적으로 양자 통신, 양자 컴퓨터, 양자 센서로 분류한다. 양자 통신은 고전적인 비트(0 또는 1) 정보가 아닌 양자역학적 특성을 갖는 큐비트를 상호 간에 정보를 교환하기 위해 사용한다. 양자 통신에 사용되는 양자역학적 특성에는 중첩, 얽힘, 비가역성 등이 있다. 양자 통신은 일반적으로 크게 양자암호통신, 양자 네트워크, 양자 인터넷으로 구분하고 있다. 양자암호통신은 암호통신을 위해 필요한 암호키를 빛의 양자인 광자에 큐비트 정보로 부호화하여 전달한다.

반면, 양자 네트워크 및 인터넷은 큐비트 정보를 공유·처리하기 위한 네트워크 구성, 양자 컴퓨터에 의한 정보처리가 목적이다. 현재 양자 인터넷은 개념 수준에서 연구되고 있다. 양자 통신의 분류는 [표 1]과 같다.

[표 1] 양자 통신의 분류

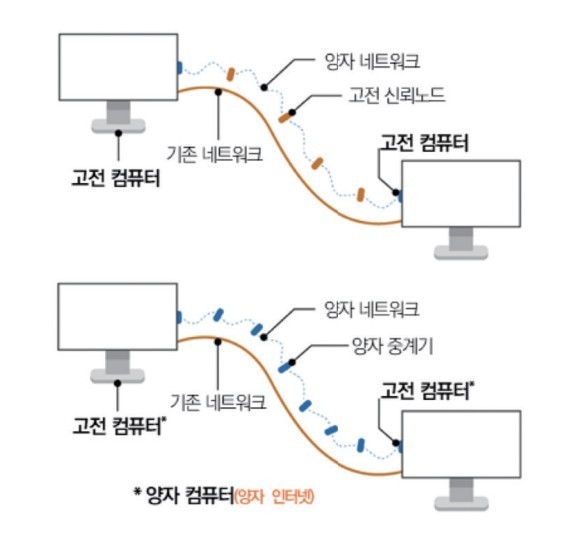

양자 네트워크는 고전 신뢰 노드 대신 양자 중계기를 사용한다는 점에서 양자암호통신 네트워크와 차별성이 있다. 양자 네트워크상에서 양자 정보는 전체 네트워크를 통해 송·수신을 할 수 있다. 바라보는 관점에 따라 다소 차이는 있지만, 양자 네트워크는 정보처리 프로세서로 고전 컴퓨터(범용 PC)를 사용하고 양자 인터넷은 양자 컴퓨터를 사용한다. 주요 개념도는 [그림 1]과 같다.

양자 통신 기술수준

현재 양자 통신에 대한 기술수준은 어느 정도일까? 정보통신 기획평가원(IITP)의 2022년 조사에 따르면, 유럽의 기초·응용연구를 100% 수준으로 봤을 때 우리나라의 사업화 수준은 91.1% 수준인 것으로 [표 2]와 같이 조사되었다. 앞서 살펴본 바와 같이 양자 통신은 양자암호통신, 양자 네트워크 및 인터넷을 포함한 포괄적인 개념이나 수준 조사에서는 양자암호통신을 중심으로 조사하였다. 양자 네트워크 및 인터넷의 경우 아직은 기초 또는 개념 연구수준이다.

[표 2] 주요국가별 양자 통신 기술수준(%) 및 기술격차(년)

2023년 5월 발간된 국방전략기술 수준조사서에 따르면, 양자암호통신은 최고 선진국 대비 민간은 73%, 국방은 65.6% 수준으로 조사되었다. 민간의 정보통신기획평가원에서 조사한 결과보다는 상당히 낮은 수준이다. 그 이유는 국방에 양자암호통신을 적용하기 위해서는 높은 성능의 요구능력, 전장 환경을 고려한 안정성 및 내구성, 무기체계 탑재 능력을 고려한 소형화·경량화 등이 요구되기 때문이다.

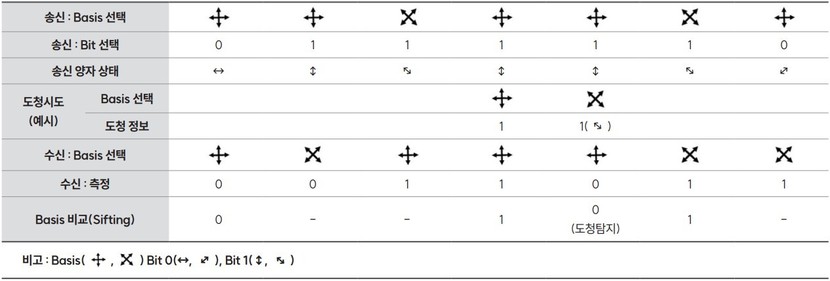

양자 통신을 위해서는 양자 정보를 송수신하기 위한 프로토콜이 필요하다. 양자암호통신의 전송 거리, 보안 특성 등에 따라 BB84, E91, SARG04, DPS-QKD, COW-QKD 등 다양한 양자키분배 프로토콜이 있다. 현재 대표적이고 가장 널리 활용되고 있는 BB84 프로토콜에 대해 간단하게 살펴보고자 한다. BB84는 이름에서도 알 수 있듯이 1984년 Bennett과 Brassard가 제안한 단일광자의 편광을 활용한 최초의 양자키분배 프로토콜이다.

BB84 프로토콜은 4개의 서로 다른 편광을 이용하여 비트를 부호화한다. 예를 들어 [표 3]의 비고에서 보는 것처럼 0은 광자를 수평(Horizontal), 45도(Diagonal) 기울어진 편광을 통과시켜 나타낼 수 있다. 1은 수직(Vertical), -45도(Anti-diagonal) 기울어진 편광으로 부호화시킬 수 있다.

송신자는 편광판(Basis)을 임의로 선택하여 비트를 부호화 후 수신자에게 양자채널을 통해 보낸다. 양자채널은 형태에 따라 광케이블이나 자유공간을 이용한다. 수신자 역시 편광판을 임의로 선택하여 송신자가 보낸 광자를 수신하고 사용한 편광판과 관측한 결과를 기록한다. 양자 전송이 끝나면 수신자는 사용한 편광판들을 일반 채널을 통해 송신자에게 보내고, 송신자는 이를 비교하여 어느 편광판이 본인이 보낸 편광판과 일치하는지 알려준다. 이때 서로 일치하지 않는 부분의 비트를 제거하는 Sifting 과정을 거쳐 양자 암호키를 생성한다. 만약 중간에 도청을 시도한다면 [표 3]에서처럼 도청탐지가 가능하다.

[표 3] BB84 프로토콜 키 생성 절차

유선망 양자암호통신의 예를 살펴보자. 양자암호통신을 위해서는 양자키분배 장치와 암호 장비가 필요하다. 유선망 양자키를 생성하기 위해 빛의 양자인 단일광자를 활용한다. 특히, 빛의 고유 특성인 편광을 이용하여 데이터를 부호화하는데 프로토콜의 상세한 내용은 개발 동향에서 상세하게 다룰 예정이다.

유선망 양자암호통신은 광케이블로 연결된 양자키분배 장치를 통해 두 작전 개소 간에 암호키를 공유하고 암호 장비를 통해 데이터를 암호화하여 안전하게 송신한다. 수신 측은 양자채널을 통해 공유한 암호키를 활용하여 암호화된 데이터를 복호화한다. 통신 구간이 짧은 경우 두 작전 개소 간에 직접 양자암호통신이 가능하나, 통신 구간이 먼 경우에는 중간에 신뢰 노드(중계 부대)를 배치하여 통신 구간을 확장해야 한다. 운용환경에 따라 다르지만, 현재 판매되고 있는 양자키분배 상용 장비의 송수신 거리는 약 100km 수준이며, 이를 초과 시에는 중계 노드 설치가 필요하다.

유선망 양자암호통신을 구현하기 위해서는 양자키분배기술, 양자키관리 기술, 암호화 기술 등이 필요하다. 양자키분배기술은 대칭형 양자 암호키를 생성하고 양자채널을 통해 송수신하는 기술이다. 양자키관리 기술은 양자키분배 장비가 송신하는 키 스트림을 수신하여 적절한 크기로 분할·저장·관리하는 기술이다. 마지막으로 암호화 기술은 양자키를 기반으로 송수신 데이터를 암호화·복호화하는 기술이다. 유선망 양자암호통신 개념 예시는 [그림 2]와 같다.

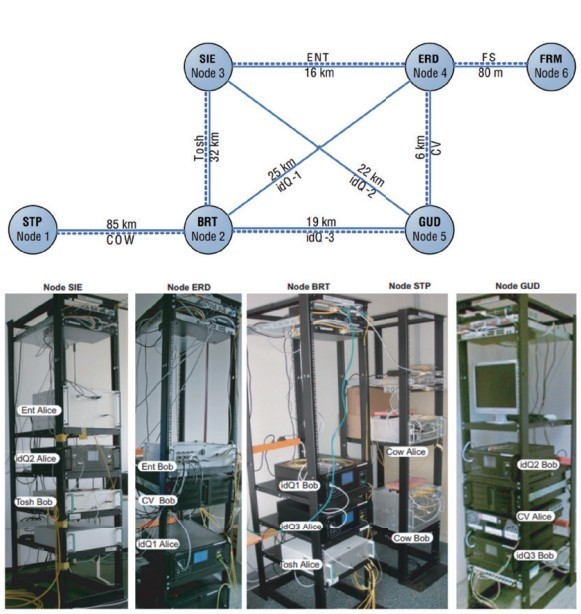

해외에서는 유럽, 미국, 일본, 중국 등을 중심으로 양자암호통신 네트워크를 구축하고 운용 중에 있다. 유럽에서는 2004년 단일광자 검출 최적화, 표준화 및 테스트베드(testbed) 구축을 목적으로 SECOQC 프로젝트를 착수했다. 2008년 오스트리아 빈 지역에 QKD 네트워크를 위해 6개의 노드를 구성하고, 각 노드 간 QKD 프로토콜을 구축하여 약 285km 구간의 양자 백본 네트워크를 연결했다.

각 노드 간에는 COW 방식(Coherent one way), 위상 BB84, Plug&Play 방식, 얽힘 방식(Entanglement based QKD), CV방식(Continuous Variable) 등 다양한 프로토콜을 사용하였다. SECOQC 프로젝트는 25km 구간에서 최대 1kbit/s 양자암호키 생성 및 연동 실험, 신뢰노드 적용 가능성, 테스트베드 운용 등을 통해 유럽전기통신 표준협회(ETSI) ISG QKD 표준제정에 기여했다.

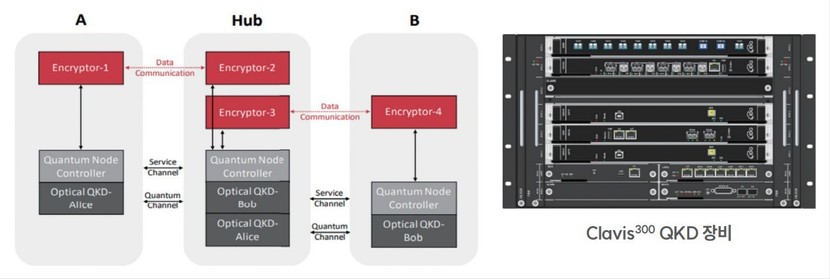

우리나라는 2016년 SKT가 양자암호통신 기술개발 기반조성, 신뢰성 검증 등을 위해 분당과 용인구간 시험망을 구축하였고, 국책과제를 통해 두 개의 링 네트워크 간에 키를 라우팅하고 스위치할 수 있는 기술을 적용한 바 있다. 또한 2018년 SKT는 양자암호통신 기업인 IDQ(ID Quantique)를 인수하고, 2019년 서울 성수 교환국과 대전 교환국 사이 221km 구간에 QKD를 적용했다. 두 구간은 고객 트래픽이 가장 많은 구간이기도 하다. 안산 교환국(A)과 성수 교환국(B) 간의 양자암호 네트워크는 신뢰 노드인 허브(Hub) 사이트로 연결하여 구성하였으며, 사용한 장비는 IDQ의 Clavis300 QKD를 사용하였다. 구성도 및 장비는 [그림 4]와 같다.

자유공간 양자암호통신은 유선망 양자암호통신과 유사하다. 다만, 광자 전송공간이 광케이블 기반의 전용 채널이냐 아니면 대기 공간이냐의 차이다. 자유공간 양자암호통신은 대기공간을 통해 멀리 떨어져 있는 통신 개소와 암호통신을 수행하기 때문에 유선망보다 조건이 열악하다는 특징이 있다.

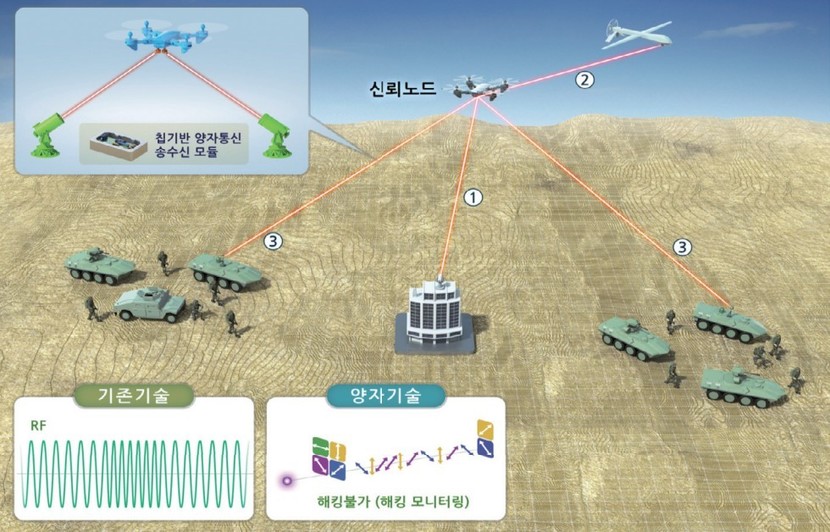

미래 전장 환경에서는 다수의 무인체계(UxV), 드론봇 전투체계가 활용될 것으로 예상이 된다. 하지만 현재의 주파수 도약방식 등의 보안 방식은 주파수 재밍과 같은 전자전 공격에 취약점이 존재한다. 자유공간 양자암호통신은 지상통제소무인체계, 무인체계 간에 양자기반의 암호통신을 통해 제어·센서 데이터를 안전하게 송수신할 수 있다.

자유공간 양자암호통신의 예를 살펴보자. 자유공간 양자암호통신은 무인체계(UxV) 또는 드론의 집적화된 소형 무선 양자암호통신 모듈을 통해 양자키를 분배하고 상호 공유하여 무선 암호통신을 수행한다. [그림 5]에서 적용 예시 ①은 지상통제소(GCS)와 무인체계/드론 간에 양자암호키를 공유하고 암호통신을 수행하는 경우다. 적용 예시 ②는 드론 간 양자암호키를 공유하고 암호통신을 수행한다. 그리고 적용예시 ③은 원거리 지상 무인체계 간 암호통신을 위해 신뢰 노드인 통신중계 드론을 활용해 암호통신을 수행하는 사례다.

자유공간 양자암호통신을 구현하기 위해서는 양자광원 생성기술, 칩기반 소형 모듈화 기술, 양자광원 장거리 송수신 기술, 빔 트래킹 기술 등이 필요하다. 양자광원 생성기술은 자유공간 양자암호통신에 적합한 양자광원을 생성하는 기술이다. 칩기반 소형 모듈화 기술은 이동형 소형 플랫폼에 탑재 가능하도록 칩기반으로 집적화 설계하고 제작하는 기술이다.

양자광원 장거리 송수신 기술은 자유공간 특성상 대기손실에 강인하도록 양자 광원을 장거리로 송수신하게 하는 기술이다. 마지막으로 빔 트래킹 기술은 송수신 모듈 간에 양자를 정확하게 주고받을 수 있도록 빔을 추적하는 기술이다.

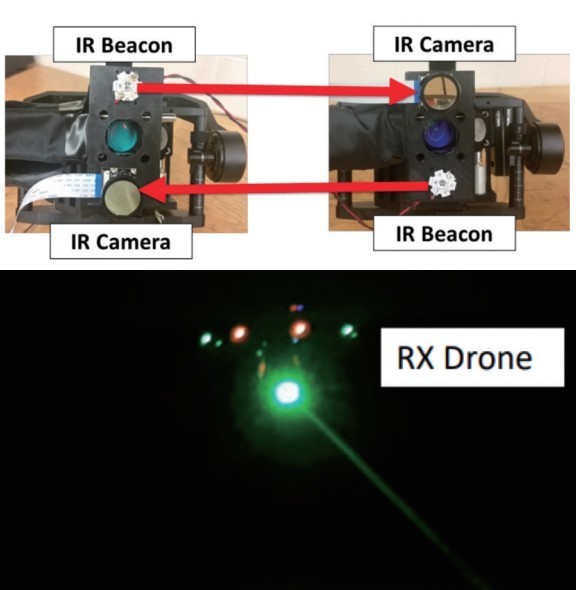

자유공간 양자암호통신은 아직 응용연구 수준의 단계에 머물러 있다. 국내외 연구기관들은 관련 요소기술을 개발하고, 비행체 또는 드론에 탑재하기 위해 소형화 및 집적화에 집중하고 있다. 유선망과 다르게 단일광자의 송수신을 위해 정교한 추적기술 역시 필요하다. 일리노이 대학교 어바나-샴페인의 Kwiat 양자정보 그룹은 2021년 DJI S1000+ 드론에 양자키분배 장치를 탑재하여 송수신 실험을 수행했다. 실험은 크게 두 가지로 진행됐다. 하나는 지상에서 양자 정보를 송신하고 공중에 떠있는 드론에서 수신하는 것이고, 다른 실험은 드론 두 대를 이용하여 양자키를 분배하는 것이다. 지상 장치와 공중 드론 간 실험 거리는 약 13m, 공중 드론 간 거리는 약 10m 떨어진 거리에서 실험을 진행했다. 주요 장비 구성 및 실험 사진은 [그림 6]과 같다.

국내에서는 한국전자통신연구원(ETRI)을 중심으로 자유공간 양자암호통신 핵심기술 개발을 활발하게 연구하고 있다. ETRI는 유선망에서 확보한 기술력을 기반으로 무인기 또는 드론 등에서 활용이 가능하도록 소형화, 경량화에 초점을 두고 개발하고 있다. [그림 7]에서 보는 바와 같이 지상에서 테스트를 위한 송수신부를 개발하고, 드론 등에 탑재 가능하도록 주요 핵심구성품인 양자 광원칩 어레이, 가변 광감쇄기 칩 어레이, 편광 부호화 칩 등을 소형화하여 모듈로 개발하고 있다.

위 자료에서도 볼 수 있듯이, 우리나라의 자유공간 QKD 기술은 해외와 비교했을 때 상당히 앞서 있다고 생각한다. 주요 QKD 장비가 소형 모듈로 집적화되고 경량화된다면 소형 드론에 적용이 가능할 것으로 판단된다.

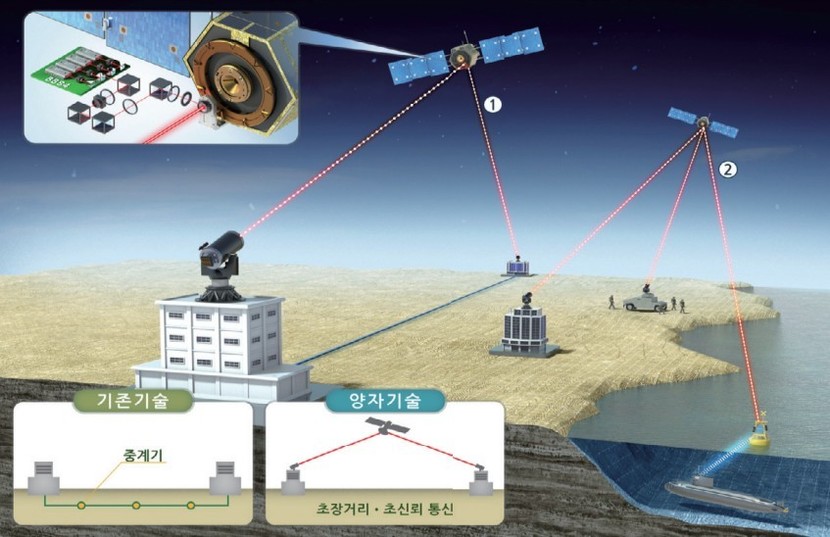

위성 양자암호통신은 자유공간 양자암호통신과 같은 개념이다. 다만, 암호통신을 수행하는 대상 시스템 또는 체계가 위성이라는 점에 차이가 있다. 위성 양자암호통신은 정보를 담고 있는 광자를 유선망 또는 자유공간 양자암호통신과 비교 시, 보다 더 먼 거리로 송수신해야 하는 기술적 특성이 있다. [그림 8]은 위성 양자암호통신의 예다.

위성통신의 보안 강화를 위해 위성-지상기지국 간에 양자키분배(QKD)를 통해 암호통신을 수행할 수 있다. 또는 인공위성을 신뢰 노드로 활용하여 지상 기지국 - 작전부대(함정, 잠수함 등) 간 양자암호통신이 가능할 수도 있다.

위성 양자암호통신을 구현하기 위해서는 우주 공간과 대기를 통과하여 위성-지상 간 장거리 양자 광원을 송수신하는 장거리 양자 송수신 기술, 대기를 통과한 미약한 단일광자를 검출할 수 있는 단일광 검출기 기술, 인공위성을 통해 두 통신 개소에 양자얽힘광을 분배하여 통신하는 기술 등이 필요하다.

위성 양자암호통신 분야에서 가장 앞선 나라는 중국으로 평가되고 있다. 중국은 양자기술을 전략기술로 선정하고 정부주도로 개발하고 있다. 특히 양자전용 위성인 묵자호(Micius)를 2016년에 발사했다. 묵자호는 지상으로부터 상공 500km에서 허베이성 싱룽에 위치한 지상국과 1,200km 떨어진 곳에서 양자키분배를 시연한 바 있다. 그리고 이 위성을 이용하여 2019년에는 베이징, 산둥성 지난, 안후이성 허페이, 상하이를 연결하는 2,000km 거리의 양자 통신 네트워크를 구축하였다. 묵자호는 단일광자에 의한 양자키 전송(QKT) 모듈, 얽힘기반 양자키분배 전송(EDT) 모듈을 각각 탑재하고 있어서 두 가지 실험 모두 가능한 것으로 알려져 있다. 최근에 얽힘기반 양자키분배 실험 역시 성공했다고 보도한 바 있다. 묵자호는 2026년까지 양자암호통신 실험을 수행할 것으로 알려져 있다.

앞서 살펴본 바와 같이, 암호통신 시 안전하게 암호키를 교환하기 위해 양자암호통신에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 하지만 양자암호통신은 정말 무결점의 암호키 교환 수단인가? 양자암호통신의 단점이나 취약성은 없는가? 최근 미국 국가안보국의 양자암호통신에 대한 정책과 이에 대한 스위스 취리히 연방 공대(ETH Zurich) 연구진의 반론을 통해 양자 암호통신에 대한 주요 이슈 사항을 분석해 보고자 한다.

미국 국방부 국방과학위원회(DSB) 권고

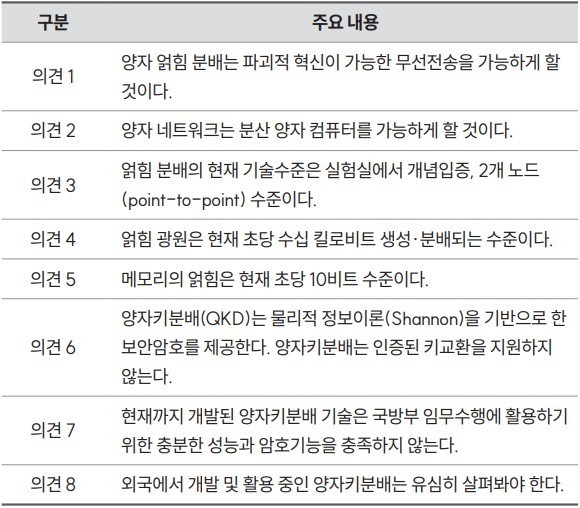

미국 국방부와 관련된 과학기술, 국가안보에 대한 자문역할을 수행하는 국방과학위원회에서 2019년 10월, 양자기술 응용 태스크 포스(TF)를 운영하고 보고서를 발간하였다. 이 보고서의 요약본에는 양자 센서, 양자 컴퓨터, 양자 통신 분야별로 국방부에 권고사항을 담고 있다. 양자 통신에 대한 주요 권고사항은 [표 4]와 같다.

국방부 국방과학위원회 양자기술 응용 TF 의견 중 유심히 살펴봐야 하는 내용은 의견 6, 의견 7이다. 의견 6은 반론이 있기는 하지만 근본적인 이론에 기초한 견해다. 반면, 의견 7은 미국 국가안보국(NSA) 양자키분배(QKD) 인증에 대한 평가결과를 기반으로 제시하였다.

[표 4] 미국 국방부 국방과학위원회 양자기술 응용 TF 의견

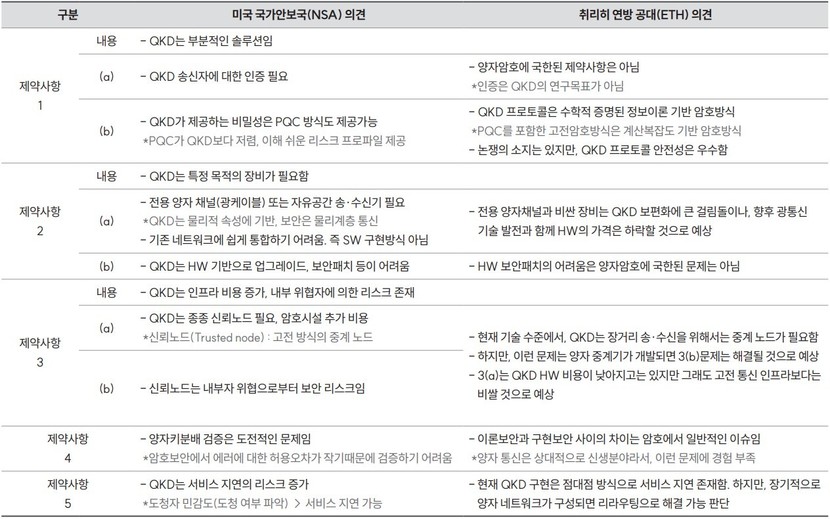

국가안보국은 ‘양자키분배와 양자암호’에 대한 입장을 인터넷 홈페이지에 게시했다. 국가안보국은 미국의 국가안보 시스템에서 데이터 전송을 보호하기 위한 암호화 장비 사용에 대한 평가를 수행해 오고 있다. 국가안보국은 아래 제한사항이 해결되지 않는 한 국가안보 시스템에 ‘양자키분배와 양자암호’를 사용하는 것을 권장하지 않는다고 밝혔다.

첫째, ‘양자키분배는 단지 부분적인 솔루션’이라는 의견이다. 국가안보국은 양자키분배는 데이터 암호화를 위해 필요한 암호화 키 알고리즘으로 대칭키 방식에 활용될 수 있지만, 그 자체가 양자키분배 전송 소스를 인증하는 수단을 제공하지 않는다는 견해다. 조금 더 이해를 돕기 위해 2대의 드론, 즉 드론 A(송신자)와 드론 B(수신자)가 양자키분배를 통해 양자암호통신을 수행한다고 가정해 보자. 드론 A는 드론 B에 양자키분배를 위해 광자(Photon)를 전송한다. 드론 B는 수신한 광자 정보가 드론 A에서 왔다고 확신해야 한다. 하지만 국가안보국은 양자키분배는 양자 정보가 어디에서 왔는지 인증하지 않는다고 주장하고 있다. 따라서 소스 인증을 위해 비대칭 암호화 또는 미리 탑재된 키 정보를 사용하여 인증할 필요가 있다는 견해다.

둘째, ‘양자키분배는 전용 장비가 필요’하다는 의견이다. 양자키분배는 양자의 물리적 속성을 기반으로 하고 있고, 고유한 물리계층 통신에 적용된다. 따라서 유선망의 경우 전용 광통신 회선이 필요하고 자유공간으로 송수신 시 전용 장비가 필요하다. 그리고 네트워크상에서 소프트웨어나 서비스로 구현하기 어렵고 기존 네트워크 장비에 쉽게 통합되기 힘들다.

셋째, ‘양자키분배는 인프라 비용과 내부 위협 리스크를 증가’시킨다는 의견이다. 현재 장거리 구간에 대한 양자암호통신을 위해서는 신뢰 노드가 필요하다. 따라서 신뢰 노드를 보호하기 위한 추가적인 비용과 내부자 위협의 취약성이 존재한다.

넷째, ‘양자키분배를 보호하고 유효성을 검증하는 것은 중요한 도전적 과제’라는 의견이다. 암호 보안에서 오류 허용범위는 공학적인 시나리오보다 훨씬 작기 때문에 유효성 검사 측면에서 어려움이 존재한다. 따라서 양자키분배를 사용하는 양자암호통신 특정 하드웨어는 취약점을 유발할 수 있다.

마지막으로, ‘양자키분배는 서비스 거부의 위험을 증가’시킨다는 의견이다. 양자암호통신의 장점 중 하나는 도청시도를 즉시 알아챌 수 있다는 점이다. 하지만 이런 도청자에 대한 민 감성은 반대로 서비스 거부 또는 지연의 원인으로 작용할 수도 있다.

2023년, 스위스 취리히 연방 공대 연구진은 앞서 살펴본 미국 국가안보국의 양자키분배의 제약사항들에 대해서 반박하는 논문을 발표했다. 이번에는 취리히 연방 공대 연구진의 반론을 살펴보고자 한다. 미국 국가안보국 의견에 대한 취리히 연방 공대 연구진의 반론은 [표 5]와 같다.

[표 5] 미국 국가안보국 의견에 대한 취리히 연방공대 연구진 반론

둘째, 미국 NSA는 양자암호통신은 전용 양자채널 또는 자유공간 송수신을 위한 전용 단말기가 필요하고 QKD 전용 단말기가 기존 네트워크에 쉽게 통합하기 어려우며 업그레이드 및 보안패치 등에도 어려움이 있다는 의견이다. 이에 대해 ETH 연구진은 양자키분배를 위한 전용 양자채널과 송수신장비는 양자암호통신의 보편화에 단기적으로 장애물은 될 수 있으나, 향후 기술발전과 함께 가격이 하락하면 보편화가 가능하다는 입장이다.

셋째, 미국 NSA는 현재 장거리 양자키분배를 위해서는 신뢰노드가 필요하며, 이는 추가적인 비용과 내부자에 의한 보안리스크가 존재한다는 의견이다. 이에 대해 ETH 연구진은 현재 기술 수준을 고려 시 QKD는 장거리 송수신을 위해 중계노드가 필요하다는 입장이다. 하지만, 양자 중계기가 개발되면 ‘내부자에 의한 보안 리스크’ 문제는 해결될 것으로 예상되고, 추가적인 비용 문제는 QKD HW 비용이 낮아지고는 있지만 그래도 고전 통신 인프라보다는 비쌀 것이라는 입장이다.

넷째, 미국 NSA는 암호보안의 경우 에러에 대한 허용오차가 너무 작기 때문에 검증하는데 어려움이 존재한다는 의견이다. 이에 대해 ETH 연구진은 양자 통신은 상대적으로 신생분야라서 에러 검증에 많은 경험이 부족하지만 이는 암호에서 일반적으로 발생하는 이슈라는 입장이다.

마지막으로, 미국 NSA는 양자키분배는 서비스 지연의 리스크가 증가한다는 의견이다. 이에 대해 ETH 연구진은 현재 점대점 방식은 의도적인 방해에 의해 서비스 지연이 발생할 수 있지만, 장기적으로 양자 네트워크가 구현되면 해결이 가능하다는 입장이다.

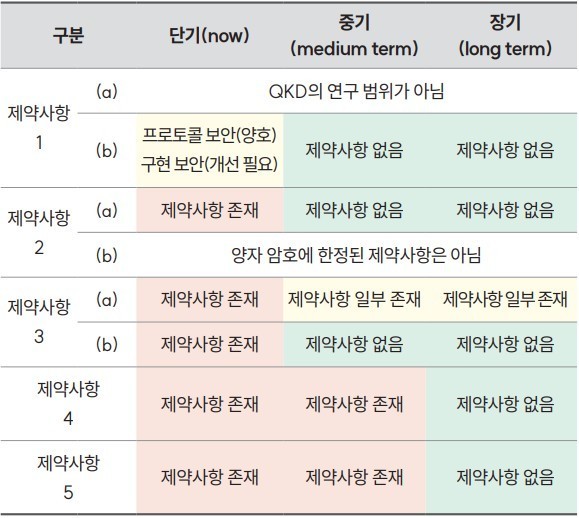

취리히 공대 연구진의 미국 국가안보국 제약사항에 대한 자체 평가는 [표 6]과 같다.

[표 6] 취리히 공대 연구진의 미국 국가안보국 제약사항에 대한 자체 평가

지금까지 양자 통신의 개념과 분류, 유선망·자유공간·위성양자암호통신의 개념, 국내외 개발동향을 살펴보았다. 그리고 양자암호통신과 관련 주요 이슈 사항에 대해 각 기관의 주장에 대해 분석해 보았다. 현재 양자암호통신은 핵심기술을 개발하고 있고, 기술을 서비스할 수 있는 제품응용을 발굴하고 있다. 물론 유선망 양자암호통신의 경우 어느정도 상용화 수준까지는 도달했으나, 장거리 송수신을 위한 양자 중계기 기반 네트워크 구축 등의 문제도 남아 있다.

이제까지 양자암호통신을 위한 고신뢰 프로토콜, 양자키분배 장치, 키 관리장치 등에 대한 기술확보가 목적이었다면, 이제부터는 개발된 기술을 암호체계에 적용해서 기존 방식보다 월등하게 뛰어난지 검증하고 효용성을 증명할 시기가 왔다고 생각한다.

앞서 살펴본 바와 같이, 단기적으로는 양자암호통신 분야에서 해결해야 할 제약사항이 많이 있다. 어떤 제약사항은 체계종합 관점에서 해결할 필요가 있고, 어떤 제약사항은 기술 그 자체적으로 개선할 필요가 있다. 이제 양자암호통신이 미래 암호통신의 주축으로 자리 잡기 위해서는 기술 관점뿐만 아니라 체계 관점에서 접근하고 대책을 마련할 필요가 있다.