146 읽음

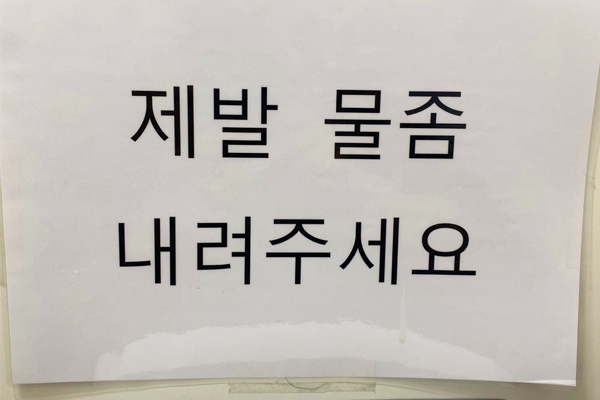

“제발 물 좀 내려주세요”… 화장실에 붙은 절박한 ‘쪽지’

미디어오늘

미디어오늘 0

0

센 강을 따라 걸어 시테섬에 구경 갔을 때였다. 아기자기한 소품 가게에 들어가 구경하는데, 아랫배에서 흡사 워털루 전쟁이 벌어진 것 같았다. 여리디여린 장에서 쉴 새 없이 포격을 퍼붓는 듯, 더는 서 있을 수조차 없는 지경이 됐다. 부르르 떨리며 절박해진 두 눈은 본능적으로 찾았다, ‘화장실’을.

아무리 둘러봐도 공중화장실이 보이지 않았다. 관광객 사이를 뚫고 미친 사람처럼 뛰어다녔다. 파란 가을 하늘은 노래지고, 주변 예쁜 풍광도, 멋진 행인들도, 그 어느 것 하나도 보이지 않기 시작했다. 변기와 남녀 그림, 이것만 보느라 아무 정신이 없었다. 그러는 사이 엉덩이와 눈에서 모두 물 비슷한 것이 흘러나올 것처럼 됐다.

“아무리 봐도 없어, 그냥 아무 가게나 들어가야 할 것 같아.”

아내에게 그리 말하고, 카페로 달려 들어가 아무 커피나 막 시킨 뒤 화장실로 뛰어갔다. 장을 비우고 안도한 뒤 카페를 나섰는데, 또 뱃속이 복잡하게 끓기 시작해 다시 다른 카페로 달려갔다. 화장실에 갈 때마다 에스프레소 비슷한 걸 시켰다.

부재의 경험은 당연하게 여겼던 걸 새삼 빛나게 하는 법. 한국에선 어딜 가나 비교적 자유로이 이용할 수 있었던, 공중화장실이 그랬다. 심지어 얼마나 깨끗한가. 미화원들이 실시간으로 그리 부지런히 치우고 있으니.

“맥주캔, 치킨 뼈, 과일껍데기까지 화장실에 가져와서 버려요. 라면 먹고 화장실에 토해놓고 그냥 간 사람도 있었고요.”

화장실 미화원 조옥자 씨가 덤덤히 털어놓은 얘기가 그랬다. 마스크를 쓰고 직접 청소해봤다. 금세 벌레가 온몸을 기어 다니는 것처럼 소름이 돋았다. 변기 뚜껑이 닫혀 있었고, 여는 순간 꽉 막힌 변기에 배변과 휴지가 범벅이 돼 있었다. 그 옆엔 누군가 벗어놓고 간 팬티가 아무렇게나 놓여 있었다.

뚫어뻥을 구멍에 맞추고 압력을 주니 쑥 내려갔다. 그 소릴 들은 뒤 물을 내리니 다시 쓸 수 있는 변기가 됐다.

소변기엔 가래침이 덕지덕지 붙어 있었다. 허리를 잔뜩 숙여서 이를 다 닦아내야 했다. 그 주변엔 소변으로 추정되는 것들이 가득 튀어 있었다. 평소 같으면 안 보고 그냥 나가면 되는데, 청소하는 입장이 되니 오롯이 다 마주해야 했다. 옥자 씨는 “무릎과 허리가 다 좋을 수가 없다”며 쓴웃음을 지었다.

최근엔 회사 화장실에 들어갔다가, 벽에 붙은 문구를 보고 낯이 화끈거렸다. 미화원님이 절박하게, 종이에 문구를 적어 붙여 놓아서였다. 거기엔 이리 적혀 있었다.

‘제발 물 좀 내려주세요.’

그냥 물을 내려달란 것도 아니고 제발 내려달라니. 간절한 절규에 가까운 그 한 문장을 보고 회사에 들어왔을 때, 아무렇지 않은 척 깨끗한 모습으로 다니는 이들을 물끄러미 바라봤었다. 손가락으로 꾹 눌러 본인이 싼 뭔가를 안 보이게 하는 단 1초. 그걸 안 해 미화원님 마음을 울상짓게 하는 누군가가 여기에 있단 생각에.

‘아름다운 사람은 머문 자리도 아름답습니다.’